Melampaui “Spesiesisme”

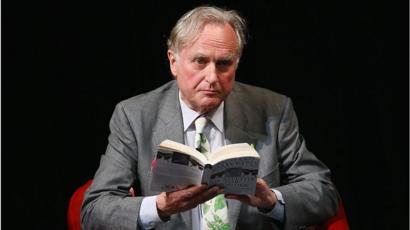

Richard Dawkins

Baru-baru ini cendekiawan muslim Ulil Abshar Abdalla (UAA) mengajukan suatu gagasan yang menarik dalam tulisannya yang berjudul “Tentang Korrelasionisme: Catatan kecil untuk Goenawan Mohamad” (19/06/2020). Tesis yang menarik dari tulisan tersebut menurut UAA bahwa terdapat trend di barat bahwa filsafat berusaha untuk “membunuh manusia” sebagai babak lanjut dari tahapan sebelumnya yakni “membunuh Tuhan”.

Berikut beberapa kutipan dari pernyataan UAA tersebut: “Saya melihat, langkah Meillassoux ini adalah bagian dari trend besar dalam pemikiran filsafat di Barat yang hendak ‘membunuh manusia' (setelah sebelumnya membunuh Tuhan!). Ini adalah 'the latest attempt at the killing of God and, by its default, human'. Kecenderungan ini paling menonjol dalam tradisi filsafat Perancis”. Hal ini dilanjutkan dengan pernyataan berikutnya: “Saya tak cocok sama sekali dengan gaya berpikir seperti ini. Bagi saya, manusia adalah pusat dari seluruh pekerjaan pengetahuan. Seluruh bangunan sains modern hanya mungkin tegak dengan mengandaikan agen penting: yaitu manusia”. Kemudian ditegaskan lagi dengan pernyataan: “Tragedi filsafat Barat, menurut saya, adalah adanya ‘the will to homicide', kehendak untuk ‘membunuh manusia', dengan satu dan lain cara, setelah menuntaskan babak sebelumnya: theocide, ‘membunuh Tuhan'”. Bagi saya ini adalah klaim yang besar dan sangat menarik dari UAA, yang perlu ditelaah lebih lanjut, benarkah demikian? Konstruksi apakah yang mendasari pola pikir seperti ini?

Saya akan menggunakan istilah “spesiesisme” untuk menjelaskan posisi yang digunakan oleh UAA tersebut. Apa itu “spesiesisme”? Saya pertama kali mendapatkan istilah ini dari buku klasik Richard Dawkins yang berjudul “The Selfish Gene”(1976). Pada tahun 2017, the Royal Society science book prize memasukkan buku ini dalam kategori buku sains paling berpengaruh sepanjang masa. Saya termasuk terlambat membaca buku ini karena lebih dulu membaca “The God Delusion” (2006) atau bahkan buku Dawkins terbaru “Outgrowing God” (2019) ketimbang buku sains legendaris ini. Dawkins sendiri mengambil istilah ini dari tulisan Richard Ryder yang terbit tahun 1972. Jadi istilah “spesiesisme” yang akan kita bahas ini bukanlah istilah baru melainkan sudah ada lebih dari empat dasawarsa.

Meskipun saya mengambil istilah ini dari Dawkins, kiranya perlu untuk dijelaskan perbedaan mendasar posisi saya dan Dawkins mengenai kedudukan sains dan agama. Jika kita menggunakan dikotomi antara obat dan racun, posisi Dawkins sangat jelas, sains adalah obat sementara agama adalah racun. Sementara saya mengambil posisi yang berbeda. Bagi saya, baik sains maupun agama keduanya ada dalam posisi “pharmakon”. Keduanya bisa menjadi obat atau racun sangat bergantung pada konteks dan situasi. Hal lainnya, tulisan ini difokuskan pada teks “The Selfish Gene” dari Dawkins bukan “The God Delusion” atau “Outgrowing God”.

“Spesiesisme” dapat diperbandingkan dengan “rasisme”. Pada rasisme ras tertentu, ras kulit putih, dipandang memiliki keunggulan atas ras-ras yang lain (ras kulit berwarna) atau sebaliknya ras-ras tertentu semisal orang berkulit hitam dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah. Terdapat diskriminasi berdasarkan ras. Spesiesisme pun demikian, spesies tertentu, yakni manusia atau homo sapiens sapiens, dipandang memiliki harkat dan martabat yang lebih mulia dibandingkan dengan spesies-spesies yang lain. Spesies-spesies di luar homo sapiens dianggap memiliki kedudukan yang lebih inferior dibandingkan manusia. Dawkins menyatakan bahwa perasaan anggota spesies kita layak diistimewakan dalam pertimbangan moral ketimbang anggota spesies lain adalah perasaan yang berusia tua dan tertanam dalam. Lebih lanjut Dawkins menegaskan bahwa etika spesiesisme tidaklah memiliki landasan yang layak dalam biologi evolusi (h. 35-36).

Seratus tahun yang lalu pandangan yang bercorak rasis adalah sesuatu yang relatif diterima secara luas. Pandangan rasis ini pun coba untuk justifikasikan lewat sains. Darwinisme sosial digunakan untuk menciptakan manusia unggul lewat sains eugenik, misalnya oleh Nazi. Hasilnya adalah malapetaka genosida rasial dalam perang dunia kedua. Ketika sains digunakan untuk menjustifikasi rasisme pada akhirnya sains pulalah yang harus membersihkan dirinya. Setelah tahun 1950-an, seiring perkembangan biologi modern, telah dikenal luas bahwa rasisme tidak dapat dijustifikasikan secara ilmiah. Situasi terakhir dapat dilihat pada gerakan 'black life matter' yang marak baru-baru ini. Rasisme telah diterima sebagai sesuatu yang buruk. Perlu waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk beranjak dari menerima rasisme hingga menolak pandangan rasis. Kita telah beranjak dan memasuki fase 'melampaui rasisme'.

Bagaimana dengan “spesiesisme”? Kapankah kita sampai pada fase “melampaui spesiesisme”? Fase di mana kita sebagai manusia mendudukkan spesies-spesies lain tidak lebih rendah dari diri kita? Untuk sampai ke sana saya rasa perjalanan masih sangat panjang. Namun upaya ke arah sana telah berjalan lewat sains. Sainslah yang melucuti prasangka yang ada dalam diri manusia bahwa manusia memiliki kedudukan yang istimewa. Sains menyingkapkan bahwa kita sesungguhnya tidaklah seistimewa yang kita kira. Kenyataan ini tidaklah mudah diterima. Ada perasaan tersakiti ketika kebanggan yang dimiliki menjadi hilang. Upaya ini bisa dianggap sebagai upaya untuk “membunuh manusia” sebagaimana yang disampaikan oleh UAA. Perasaan ini hanya bisa terjadi karena kita menganggap bahwa spesies kita istimewa.

Selama berabad-abad atau bermilenia, manusia menganggap dirinya istimewa. Perasaan ini dijustifikasi dan diperkuat lewat pandangan agama-agama yang ada. Agama-agama senantiasa menempatkan manusia dalam kedudukan yang sangat istimewa. Sekalipun manusia tunduk pada kekuasaan yang melampaui dirinya, hal ini tidak menjadikan dirinya rendah bahkan semakin menegaskan keistimewaan dirinya. Karena manusia memiliki kedudukan yang istimewa maka segala sesuatu berhubungan dengan manusia juga memiliki kedudukan yang istimewa pula. Ibarat sebuah pertunjukan, walaupun bukan berkedudukan tertinggi, manusia bermain sebagai pemeran utama dalam pertunjukan tersebut.

Mengapa selama berabad-abad manusia merasa nyaman dengan pandangan geosentrisme? Hal ini bisa dipahami karena manusia merasa dirinya istimewa maka wajar sajalah jika tempat yang ia diami menjadi pusat dari alam raya. Hal ini tentunya semakin diperkuat oleh pandangan agama-agama mengenai hal tersebut. Bagaimana reaksi khalayak ketika sains menyingkapkan bahwa bumi bukan pusat dari alam raya? Reaksinya bisa ditebak ada perasaan terluka tentunya. Bumi ternyata tidak seistimewa yang disangkakan sebelumnya. Peralihan pandangan dari geosentrisme ke heliosentrisme dikenal sebagai suatu revolusi Kopernikan. Ini adalah tonggak awal revolusi sains gelombang pertama. Tidak mudah untuk menerima hal ini walaupun akhirnya pandangan ini diterima secara luas.

Belum sepenuhnya pulih dari revolusi gelombang pertama sudah muncul lagi revolusi gelombang kedua. Jika revolusi gelombang pertama ada di ranah astronomi atau fisika maka revolusi gelombang kedua ini berada di ranah biologi lewat teori evolusi Darwin. Teori evolusi Darwin ini memberikan pukulan yang lebih parah dari Heliosentrisme Kopernikan karena yang dipukul bukan lagi keistimewaan tempat tinggal manusia melainkan manusianya itu sendiri. Secara biologis manusia ternyata tidak jauh berbeda dengan spesies-spesies yang lain.

Apa yang membuat manusia berbeda dari mahluk-mahluk yang lain? Jika pertanyaan ini ditunjukan kepada agama-agama, maka jawaban agama-agama ini adalah manusia memiliki ruh yang bersifat abadi sementara mahluk-mahluk yang lain tidak. Sains tentu tertarik untuk menemukan dan menyingkapkan rahasia ruh abadi ini yang menjadikan manusia lebih istimewa dibandingkan spesies-spesies lainnya. Namun hingga saat ini hal ini belum terungkap bahkan semakin diteliti semakin jelas kedekatan spesies kita dengan spesies-spesies yang lain.

Kedekatan spesies kita dengan spesies-spesies yang lain ini belum sepenuhnya diterima oleh kita secara luas. Kita masih menganggap spesies kita adalah spesies yang paling istimewa dibandingkan dengan spesies-spesies yang lain. Kita masih belum rela kehilangan status keistimewaan tersebut. Ini tentunya bisa dipahami. Kehilangan status keistimewaan adalah sesuatu yang menyakitkan.

Rasa sakit ini bukanlah alasan bagi kita untuk tidak beranjak dari sana. Sulit bagi kita untuk memilih antara “kenyataan yang pahit” dengan “ilusi yang menyenangkan”. Pilihan kita akan hal ini tergantung pada tingkat kedewasaan kita masing-masing. Kita yang belum dewasa akan memilih ”ilusi yang menyenangkan” sementara bagi mereka yang dewasa akan memilih menghadapi kenyataan walaupun pahit rasanya. Jalan menuju kedewasaan memang penuh onak dan duri.

Kembali lagi pada persoalan”spesiesisme” yang menjadi tantangan kita setelah kita katakanlah melampaui “rasisme”. Kita harus berusaha melampaui “spesiesisme” ini walaupun sakit dan pahit rasanya. Sejak kapankah spesies kita ini memiliki kesadaran yang melampaui ikatan spesiesisme ini? Ternyata usaha untuk melampaui “spesiesisme” ini sudah berlangsung sejak awal kelahiran filsafat atau sains. Filsuf Yunani kuna yang bernama Xenophanes (540 S.M.) menyatakan “Kalau seandainya sapi, kuda dan singa mempunyai tangan dan pandai menggambar seperti manusia, tentunya kuda akan menggambarkan dewa-dewa menyerupai kuda, sapi akan menggambarkan dewa-dewa menyerupai sapi dan dengan demikian mereka akan mengenakan rupa yang sama dengan dewa-dewa seperti terdapat pada mereka sendiri”.

Melampaui “spesiesisme” adalah pilihan. Sekarang semuanya ada di tangan kita masing-masing. Memang menerima kenyataan yang pahit membutuhkan kedewasaan. Perlu waktu bagi kita untuk sampai ke sana.

*Novian Widiadharma, pembaca Dawkins, dosen Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta